|

|

|

|

古梵音

音韻運用原則

|

|

|

古梵音大悲咒,行者淺見,依經藏所述與修習心得,提供四種持誦大悲心陀羅尼,應注意的幾項音韻運用原則。 清誦或以敲擊木魚同時伴誦大悲咒,皆可如法運用自如,吉祥圓滿!

|

|

|

(壹) 發音牽引法

(貳) 音調運用法

(參) 阿字種子義

(肆) 大悲咒須注意的四句梵文[音]與[義]

|

|

|

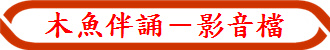

獨自空閑或參與共修及各種法會時,無論站立、跪拜、經行、結跏趺坐,皆可以木魚伴誦大悲咒,但須一心專繫所誦梵音與敲打木魚之聲響互融,並想其共鳴梵音,響徹雲霄,遍通法界,所謂繫心專念、捨諸亂意,遍法界為一身心,念念悉能相應。

唸誦時應由腹部牽引發聲,如果一次持續不斷唸誦21遍或108遍大悲咒,皆由喉嚨發聲,很容易就沙啞了,今將幾個要點步驟,詳加說明並解釋其意義及功能以供參考,祈悉能讓修學者,易於自我練習,如法誦持而無罣礙。

|

|

|

|

|

| (壹) 發音牽引法 | |

|

1.1.吸氣與吐氣

步驟一:

由鼻吸氣,深吸入一口氣,吸氣時同時腹部稍微漸漸臌起,自然順氣吸入腹部。

步驟二:

由口吐氣,吐氣時同時逐漸收起小腹,如此吸氣、吐氣自自然然,不急不促,反覆多練習幾次腹部呼吸。

吸氣與吐氣,練習時,自己本身均應感受到腹部起伏與吸吐氣,是順暢自然,亦即氣入丹田自然而覺知的。

|

|

|

1.2.併唸阿字音

步驟一:

重覆上述(1.1.)步驟一,吐氣時同時發[阿]或(ㄚ)或(a)單字聲音,此阿字音同時由腹部,順氣使[音]與[氣]同併自然由口而出,一氣連誦形成共嗚。

步驟二:

上半身端直自然,身心應放輕鬆,氣、音、息順暢調合,自然心淨。

|

|

|

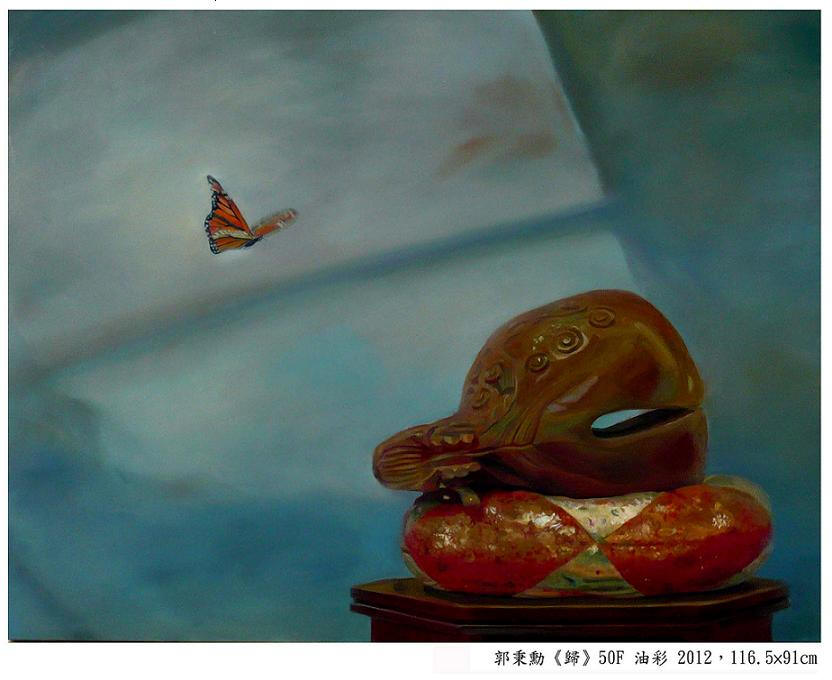

1.3.音氣聲練習 步驟一: 當您反覆練習前幾個步驟後,請再參考[阿]字音與[氣聲]由腹部發音,同時併聲韻連結唸誦大悲咒之起首[禮敬文]之片段梵音練習:

|

|

|

發音練習 併聲韻連結[阿]字音、[氣聲]、[大悲咒起首]同時由腹部發音而出,以形成共鳴。

|

|

|

第1~5句起首禮敬文比對發音練習 |

|

|

|

|

|

步驟二: 由[阿]字起音,連結唸誦大悲咒之起首[禮敬文],馬上導引 ,將整部陀羅尼唸完成,其間要注意適當調息換氣,唸誦速度與木魚敲擊亦可依自己習慣而調整。

|

|

|

1.4.淨菩提心觀

步驟一:

若已經具有修習[止觀禪定與淨菩提心觀]者,可依禪修要領,事先攝心安立,所謂[澄心諦觀,皎潔明月,阿字放光,遍照有情]。

當觀察菩提心分明顯現時,於心月輪中觀想阿 步驟二:

請參考經文,以利瞭解唸誦併淨菩提心觀的重要:

大乘本生心地觀經 發菩提心品

(大唐罽賓國三藏般若譯) 『佛言。善男子。凡夫所觀菩提心相。猶如清淨圓滿月輪。於胸臆上明朗而住。若欲速得不退轉者。在阿蘭若及空寂室。端身正念結如來金剛縛印。冥目觀察臆中明月。作是思惟。是滿月輪五十由旬無垢明淨。內外澄澈最極清涼。月即是心。心即是月。塵翳無染妄想不生。能令眾生身心清淨。大菩提心堅固不退』。

|

|

| (貳) 音調運用法 | |

|

誦持者可進一步瞭解唸誦真言咒語,陀羅尼(總持)之四種音調運用原則。

請參考大正藏經第46冊No.1956 持誦神呪儀。念誦神呪有其四種如下:-

一者[三摩地念]

謂觀所念明呪。本尊口中流出光明。入自口中右旋安布心月輪中。如水精珠布於明鏡之上。心准念此是也。

二者[言意念]

謂依前心月觀諸呪字。口中出聲不高不下不緩不急。如是而念。所出聲勢猶如搖鈴是也。

三者[金剛念]

謂依前入於字觀。密合唇齒。小令其舌微動而念是也。

四者[降魔念]

謂內以悲心為本。外現威怒之相。顰眉厲聲而念是也。

如是四種雖有差別。不離一念為無二也。若人誦持祕密神呪。要應依師依經而受持之。然須求於曉梵音者。指決字句不令訛轉。一一分明專志持誦。於前四種念法隨取其一。依法念誦無有間斷。所祈勝果決得成就。

|

|

|

依上述[持誦神呪儀],前四種念法隨取其一,以利運用。

舉例說明:

例如大悲心陀羅尼四十二手眼法,統攝五部五法,五部即如來部、羯磨部、寶部、金剛部、蓮華部。五法即息災法、調伏法、增益法、敬愛法及鉤召法。千手觀音頂上十一面化相中金剛部示現金剛手菩薩之忿怒相貌與四十二手所執持法器,以木魚伴誦大悲咒,行者建議可依上述[降魔念]。

大輪金剛陀羅尼,亦同[降魔念]。大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經云,爾時慈氏尊菩薩,現作大輪金剛明王,遍身黃色放大火,右手持八輻金剛輪[以度末法一切有情衆生],左手柱一獨股金剛杵[以降服一切魔障及消除越法之罪]。

般若波羅密多心經,所說實相般若,透過空性而斷除我執煩惱而到達彼岸,其所闡述諸法實相,緣起性空,涅槃究竟之甚深妙理,其音調運用,則可依上述所言[意念],謂口中出聲不高不低不緩不急,如是而念,所出聲勢猶如搖鈴是也。

|

|

| (參) 阿字種子義 (為何以阿字音來起音呢?) | |

|

大方廣佛華嚴經。入法界品云:『唱阿字時,入般若波羅蜜門,名:以菩薩威力入無差別境界』。 阿者。是無生義。以無生之理。統該萬法。無差別境。而菩薩得此無生。則能達諸法空。斷一切障。故云威力。 阿字門。表示一切法無生義。阿字為首。無明止息。無所作故。諸菩薩摩訶薩。應入無相印門。此阿字者。是梵音聲。又此字義。是不可壞。亦是無上正真道義。凡如此義。無量無邊。如是字母能於一切世出世間善巧之法。以智通達到於彼岸。殊方異藝。成綜無遺。文字算數。蘊其深解。

|

|

|

佛說如來不思議祕密大乘經。總持功德無盡品。(宋法護譯) 大正藏經第11冊No.0312 爾時寂慧菩薩白佛言:

『世尊。云何名為隨入一切法相陀羅尼。佛言寂慧。隨入法相者。即是文字無盡隨入之智。謂阿字門。隨入一切法故。又阿字者。是即諸法出生之門。又阿字者。是即諸法初生後際。又阿字者於一切處成辦事業。隨起語業。無所了知非無了知。以阿字門隨入一切法故。此說是名隨入法相陀羅尼門』。 |

|

|

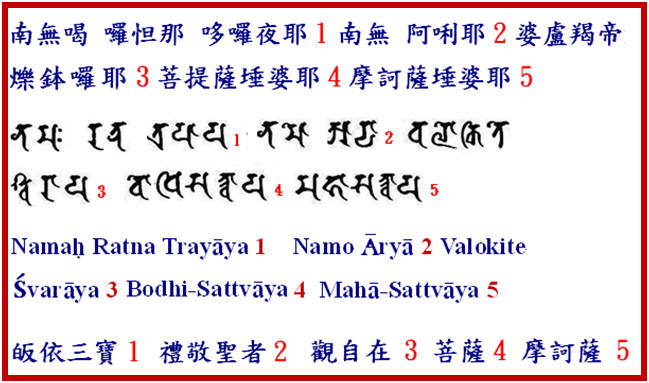

木魚伴誦阿字音。緣起隨入一切法 念念遍緣諸有情。善巧方便智通達

|

|

|

大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門(唐惟謹述)

『阿字者。即是一切諸佛之母。是一切真言生處。最為上妙。佛心之字。凡一切諸聲中。皆有阿字之音。不得此阿字音者。從字音表。而得有聲。生以有聲。生以有聲故遍於支分。能表一切世間出世間之法。若但見其字音。則能詮表於理』。

|

|

| (肆) 大悲咒須注意的四句梵文[音]與[義] | |

|

大悲咒文中,重覆出現之梵音漢字,較特別的有四句:-

《唵》、《娑嚩賀》、《南無喝》、《薩埵》

經典咒語總持之起首與結尾經常會出現《唵》與《娑嚩賀》兩密句。

今依據佛頂尊勝陀羅尼經疏并釋真言義]解說,讓誦持者瞭解此四梵句之[音]與[義]並能如法唸誦觀行。

|

|

|

4.1.唵

唐音云:《阿》《鄔》《麼》三聲連音合為《a》《u》《m》,近似梵音

唸

|

|

|

佛頂尊勝陀羅尼經疏并釋真言義

( 大正藏經第39冊No.1803 《唵》唐云三身義。亦云一切法不生。亦云無見頂相也。解曰。《唵》字者祕密不可翻也。以聲明意連帶解釋有三身義。 一阿﹝a﹞聲一切法不生。二鄔﹝u﹞聲流注分別。三麼﹝m﹞聲慈化等義。又云。空義此三聲連合﹝aum﹞故曰《唵》也。 所謂一切法不生者本是法身。所謂分別者報身也。慈者化身義也。故云無見頂相義也。又三身義者如金光明說。一者化身。二者報身。三者法身也。 《唵》字加持深入瑜伽。齊修三密。即等多身。名毘盧遮那三身義也。又解。《唵》字者是灌頂義。如剎利澆頭王。欲登王位。取四大海水。香華七寶嚴飾灌頂。方號澆頭王。今此佛頂是一切如來灌頂之法。含無量義。一切鬼神龍天梵王帝釋聞者咸悉歸依。離諸災難。皆發善心。樂聞正法。

|

|

|

4.2.娑嚩賀

唐云吉祥句也。【吉祥、圓滿、成就】

娑嚩賀 = 娑嚩訶 = 莎嚩訶 = 莎訶 = 莎賀。皆同一梵音。

唸為:

娑﹝S﹞嚩﹝vaa﹞(引、長音)

=

賀﹝haa﹞

(引、長音)

=

|

|

|

佛頂尊勝陀羅尼經疏并釋真言義( 大正藏經第39冊No.1803 娑嚩賀者是涅槃義。所謂四種涅槃: 一者有餘依涅槃。二者無餘依涅槃。三者無住處涅槃。四者自性清淨涅槃。是為四種涅槃也。

標釋令知少分。若字一字密句解釋。皆實相勝義。般若波羅蜜義。無量三摩地門相應。仍總釋一切世間一切佛法。具三身功德四智菩提故。所謂大圓鏡智平等妙觀成所作智等綣誦憶持。言義者教所詮義。於一義中攝無量義也。

|

|

|

4.3.南無喝

喝 = 惡 =

[南無喝]

大悲咒具有二點[:]涅槃點之梵字尚有[醯唎]

觀一切有情,身中如來藏性,自性清淨光明。一切惑染,所不能染。由觀自在菩薩加持。得離垢清淨。等同聖者。

[紇利],梵音同[醯唎],

(賀)

(囉)

(伊)

(惡)

一氣喝成:

(惡)字,是漢字

音譯,名為涅槃

=

紇利

=

醯唎

=

|

|

|

4.4.薩埵

Sattva

[菩提薩埵]梵文應唸

菩提[Bodhi]薩埵[Sattva]其義,菩提[覺 ],薩埵[有情 ]。

大正藏經第54冊No.2130 翻梵語卷第六云[薩埵]亦同[薩哆]。

[薩埵]漢字音

[薩埵]梵文則唸為,Sattva

薩

= Sa =

埵婆

= ttva =

【金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌】與【觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經】中之[冒提薩哆]與[菩提薩埵]其梵音與義相同,皆唸

|

|

|

請參考 梵音大悲咒特殊發音

|

|

|

至心恭敬。壇前跏趺。一心專念 蓮華妙淨。普願有情。同證菩提

寶竺林精舍 合十

|

|

Presented Dec. 07, 2007, updated on July 01, 2015

種子字,阿字金色放大光明照無邊界,照觸利益一切有情,大日經云

種子字,阿字金色放大光明照無邊界,照觸利益一切有情,大日經云

字門者。一切法因不可得義。

字門者。一切法因不可得義。 字門者。一切法離塵義。塵者所謂五塵。亦名能取所取二種執著。

字門者。一切法離塵義。塵者所謂五塵。亦名能取所取二種執著。 字門者。自在不可得。

字門者。自在不可得。 字義者。惡字(二點)名為涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界

字義者。惡字(二點)名為涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界